BESTIA ET ANIMA

Die Ausstellung BESTIA ET ANIMA (Tier und Seele) präsentiert eine Welt, in der die Grenzen zwischen dem archaisch animalischen und der menschlichen Seele verschwimmen. Sie erforscht die Dualität von Wildheit und Verinnerlichung, von Trieb und Reflexion. Sie untersucht die tief verwurzelte und wechselseitige Verbindung von Mensch und Tier und stellt dabei Instinkt und Spiritualität dem Intellekt und der Ratio gegenüber. Die Auswahl der Arbeiten stellt dabei eine eklektische Mischung von Medien dar. Zeichnung, Malerei, Skulptur, Fotografie und digitale Installationen führen intensive Dialoge zwischen den – manchmal ungezähmten, manchmal kontrollierten – Kräften, die die animalische Natur antreiben und der tiefgründigen, oft schwer fassbaren Essenz der Seele. Die Künstlerinnen und Künstler interpretieren dabei die Idee der BESTIE nicht nur als eine von Kindheit an geprägte, abstrakte Urangst, sondern als einen wesentlichen Teil des Selbst und fordern die Betrachtenden so auf, sich mit ihren eigenen inneren Konflikten auseinanderzusetzen.

BESTIA ET ANIMA

Roger Ballen *1950 (Fotograf und Objektkünstler | Johannesburg, Südafrika)

Michael von Brentano *1960 (Bildhauer | Seeshaupt und Gaino, Italien)

Andreas Chwatal *1982 (Maler und Zeichner | Burglengenfeld und New York)

Marcel Dzama *1974 (Zeichner und Objektkünstler | Winnipeg, Kanada)

Leiko Ikemura *1951 (Malerin und Bildhauerin | Berlin und Köln)

Tove Mauritzson *1976 (Malerin | Viken, Schweden)

Aribert von Ostrowski *1991 (Maler und Objektkünstler | Berlin)

Boris Saccone *1991 (Maler | München)

Florian Süssmayr *1963 (Maler | München und Genua, Italien)

Tamiko Thiel *1957 (Video- und Multimediakünstlerin | München)

Alexandra Vogt *1970 (Malerin und Multimediakünstlerin | Füssen und Monsanto, Portugal)

Eröffnung

Samstag, 28. Juni 2025

17 Uhr Ausstellungseröffnung | 18 Uhr Rundgang & KünstlerInnengespräch

Die Ausstellung läuft von Juni bis Oktober 2025 und kann nach schriftlicher oder telefonischer Anmeldung besichtigt werden. Anmeldung unter kontakt@burg-ranfels.de | 0172 – 8511464

Vernissage Bestia et Anima

Die Künstler*innen

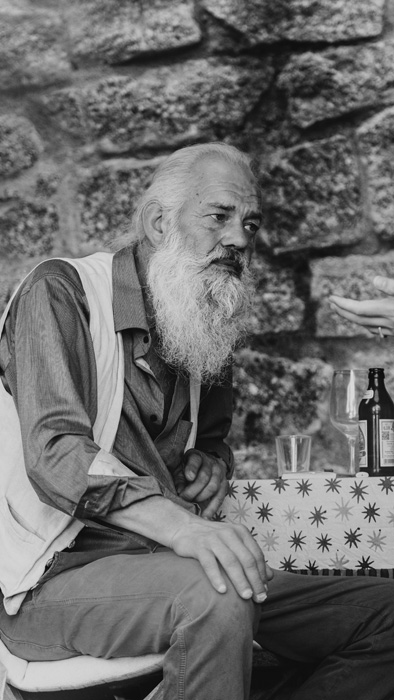

Roger Ballen *1950 (Fotograf und Objektkünstler | Johannesburg, Südafrika)

Internationale Galerien und Museen richten seit über 50 Jahren Ausstellungen mit den Werken von Roger Ballen aus, der bereits in seinem 14. Lebensjahr mit dem Fotografieren begann. Darunter finden sich so klangvolle Namen wie die Galerie Karsten Greve mit ihren Dependancen in Köln, Paris und St. Moritz, das National Museum of Contemporary Art, Athen, das Florida Museum of Photographic Arts, Tampa, USA und das Museum Tinguely in Basel. Im Jahr 2023 eröffnete Ballen mit dem Inside Out Center for the Arts in Johannesburg sein eigenes Museum in seiner Wahlheimat Südafrika.

Seit eine Retrospektive mit Werken Roger Ballens vor einiger Zeit den Begriff „Ballenesk“ geprägt hat, ist der Künstler offiziell sein eigener Stil. Er verdankt dies einer einzigartigen Handschrift, die neben seinen Fotografien inzwischen auch seine Zeichnungen, Filme und Objekte prägt. Seine Bildwelten führen uns die Absurdität und das Drama des menschlichen Daseins vor und sind gleichzeitig Aufzeichnungen und Berichte einer sehr persönlichen, intellektuellen Reise.

Surreal setzt der gebürtige New Yorker das Abgründige des Seins in Szene und verleiht dabei der Psyche Ausdruck, um so die in unserem Inneren verborgenen Kräfte zu erforschen und freizulegen. Für Ballen ist das Foto Klausur und Selbstreflexion, oder – wie er selbst sagt – „ganz einfach eine andere Art in den Spiegel zu schauen“.

Michael von Brentano *1960 (Bildhauer | Seeshaupt und Gaino, Italien)

Nach einer Ausbildung zum Schreiner studierte Michael von Brentano Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in München und war Meisterschüler bei Professor Hans Ladner. 1990 erhielt er den Debütantenpreis des Kulturministeriums Bayern, es folgten Ausstellungen in der Kunsthalle, im DG Kunstraum und im Haus der Kunst, München, dem Kunsthaus Wiesbaden und der Kunsthalle Wil in der Schweiz.

Michael von Brentano schafft in seinen Arbeiten ein eigenes künstlerisches Ökosystem, das auf der höheren Ordnung der menschlichen Fantasie basiert. Viele Werke sind auf faszinierende Weise verstörend oder irritieren auf den zweiten Blick; stellenweise wähnt man sich im naturkundlichen Museum in der Abteilung für Kryptozoologie. Michael von Brentano lehnt sich mit seinem seit vielen Jahren zusammengetragenen und geschaffenen – aus unzähligen Kleinoden wie elaborierten plastischen Objekten bestehenden «teatrum mundi» – an dieses bis zur Aufklärung im 17. Jahrhundert europaweit präsente Phänomen der Kunst- und Wunderkammern an.

In BESTIA ET ANIMA ist bei Brentano die Zeit nach dem Paradies – Pastime Paradise – angebrochen. So sind die beiden Rehe in Lebensgröße nahezu realistisch modelliert und in Form und Körperhaltung wie Klone identisch. Sie stehen Hinterbein an Hinterbein, so dass der Kopf der einen Skulptur dem Betrachter zugewandt, der der anderen abgewandt ist. Es ergibt sich eine ornamental anmutende, gespiegelt symmetrische Gesamtform. Kommt man näher, bemerkt man, dass sie wie siamesische Zwillinge an ihren Hinterteilen fest verwachsen sind. So haben beide zusammen nur sieben statt acht Beine. Statt eines Fells tragen sie einen militärischen Tarnanstrich. Die Tiere wirken damit nicht mehr filigran und verletzlich, sondern beinahe martialisch. Oder wollen sie sich davor schützen, allzu leicht entdeckt zu werden? In den guten, alten Zeiten schwelgen, das macht auch im Tierreich angesichts der globalen Krisen und Katastrophen keinen Sinn mehr. Brentano gibt den Phänomenen der Natur eine neue Form und verwandelt sie so in etwas eigenständig Lebendiges und Magisches. Wie die geschnitzten Gämsen, Hirsche und Steinböcke – auf den ersten Blick einfach nur alpenländische Schnitzereien, in die er eingreift und die er so in fremdartige Lebewesen verwandelt.

Andreas Chwatal *1982 (Maler und Zeichner | Burglengenfeld und New York)

Andreas Chwatal arbeitet vor allem mit dem Medium der Zeichnung. Nach zwei Jahren Studium der Kunstgeschichte in Regensburg wechselte er an die Kunstakademie nach München, wo er bei Markus Oehlen Malerei und Graphik studierte. Wichtige Ausstellungen waren unter anderem 2016 die Teilnahme an der Gruppenausstellung „Favoriten III – Neue Kunst aus München“ im Lenbachhaus, München, „Startupart“ in der MunichRe, München sowie „Limbo Lichtspiele“ im Museum Villa Stuck. Seit 2011 präsentiert Andreas Chwatal Einzelausstellungen in den Galerien Andreas Grimm und Jo van de Loo in München. Er war Stipendiat am Deutschen Studienzentrum in Venedig sowie am Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg. Andreas Chwatal wird von der Galerie Jo van de Loo in München vertreten.

Die künstlerische Arbeit von Andreas Chwatal spielt in phantasievollen schwarzweiß Welten. Sein Medium ist dabei die Tuschezeichnung, die er in unverkennbarer Handschrift erst in kleinen und inzwischen auch in großen Formaten ausführt. Dabei liegen Chwatals Wurzeln in der Gegenständlichkeit, seine Arbeiten auf Papier zeichnen sich durch präzise Detailarbeit und ein gekonntes Spiel mit Licht und Schatten aus. In den Vordergrund tritt der Schöpfungsprozess, die Suche nach dem Unberührten – wie in dieser Ausstellung der Wolf oder der große Kudu. Zeichnungen, die wie Abbildungen aus alten zoologischen Lexika wirken, führen eine Magie des Urzustandes herbei, indem sich der Charakter des Tieres offenbart.

Das Misch-Fabelwesen Galanta hingegen ist einer Phantasiewelt entsprungen und könnte aus einer mittelalterlichen Wunderkammer stammen. Ebenso wie die Eremitesse, die mit der Natur und den Tieren in einer Symbiose zu leben scheint.

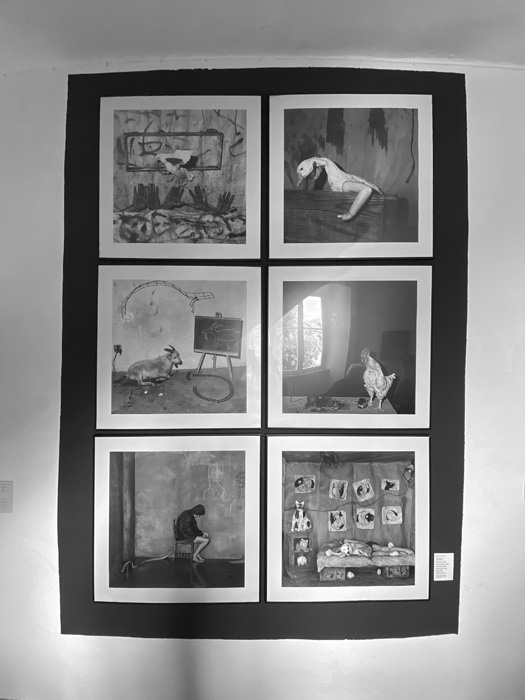

Marcel Dzama *1974 (Zeichner und Objektkünstler | Winnipeg, Kanada)

Die Werke des in der kanadischen Provinz Manitoba lebenden und (dort meist nur nachts) arbeitenden Marcel Dzama wurden bereits in international namhaften Institutionen wie dem Museum of Modern Art, New York, der Tate Gallery, London und der National Gallery of Canada in Ottawa ausgestellt. Er wird von der David Zwirner Gallery, New York und der Galerie Sies + Höke, Düsseldorf vertreten.

Leihgabe der Sammlung Ottmann / Südhausbau, München

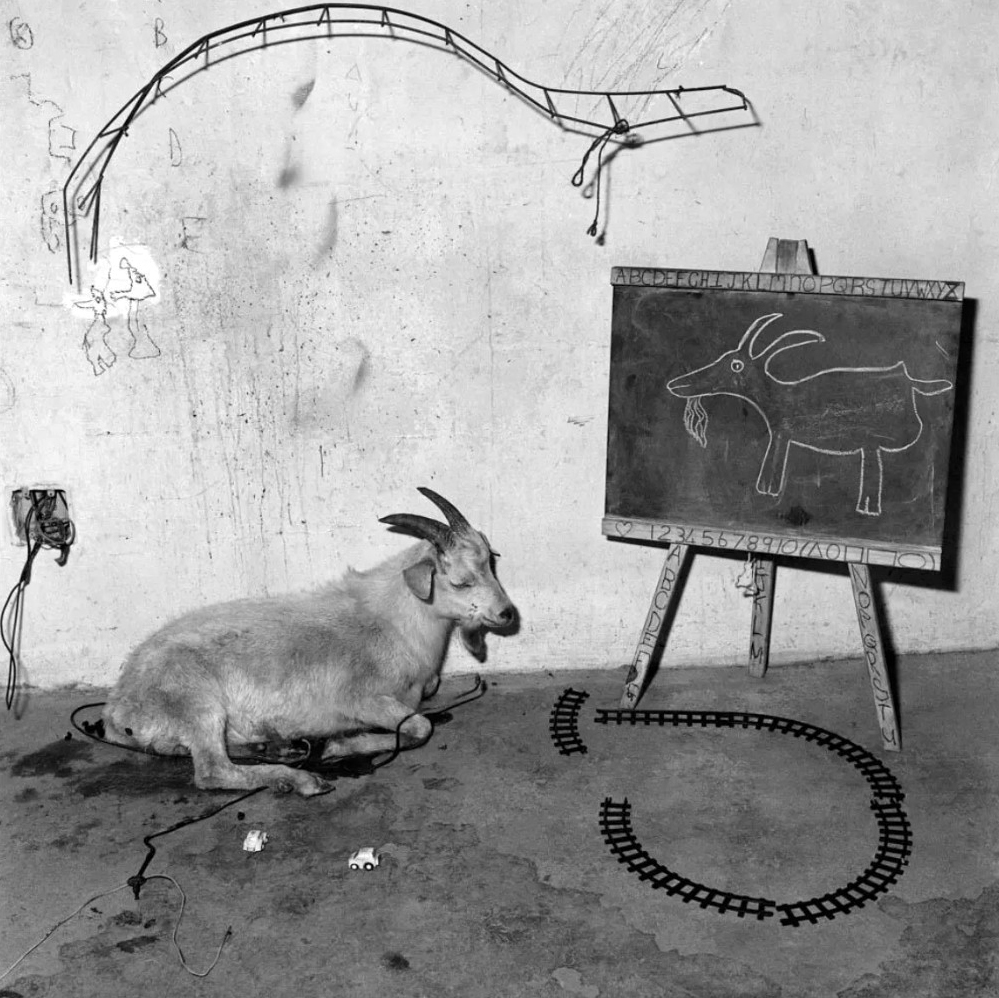

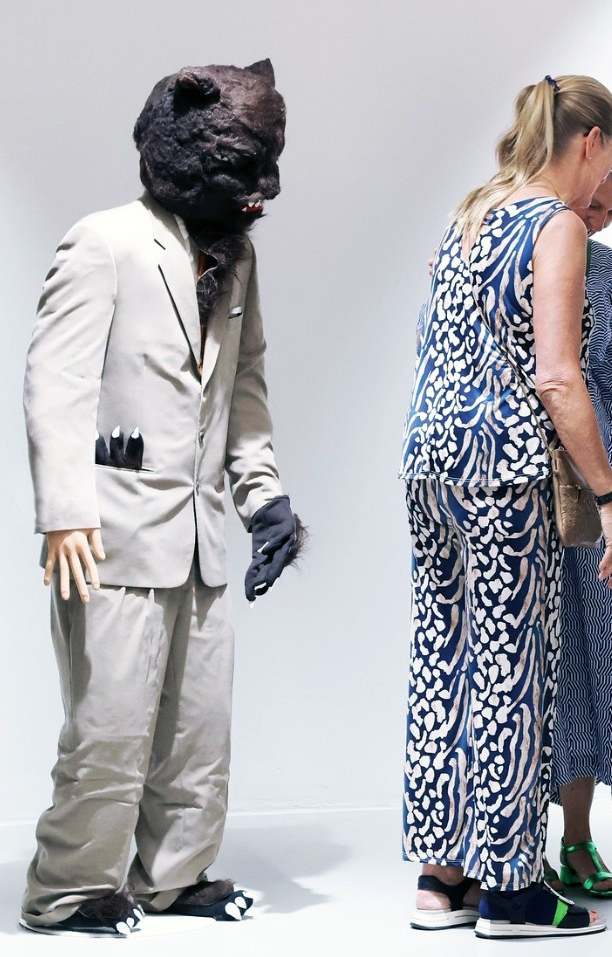

Dzama vereint in seinen Zeichnungen, Aquarellen, Gemälden und Objekten Elemente des Dadaismus, der Volkskunst und des Surrealismus. Dabei lässt er sein Figurenpersonal – Menschen, Tiere und Hybridwesen – wie auf einer Bühne auftreten, die dabei teils allegorisch, teils konkret Bedrohungen, Gefahren und Gewaltsituationen darstellen und einem Albtraum entstammen könnten. Seine künstlerischen Einflüsse sind vielfältig und schöpfen sowohl aus den Werken Francisco Goyas und Marcel Duchamps, als auch aus Kindheitsbildern von wilden Kreaturen und Monstern. Aus seiner eigenen Erinnerung an frühe Ängste schuf Marcel Dzama den eher freundlich anmutenden Wolfsmenschen „Lanky Faber“, der für die Ausstellungsdauer auf Burg Ranfels eingezogen ist und sich dort in bester Gesellschaft mit den hauseigenen Geistern befindet.

Leiko Ikemura *1951 (Malerin und Bildhauerin | Berlin und Köln)

Die in Japan geborene Leiko Ikemura, die u.a. durch die Galerie Rüdiger Schöttle in München vertreten wird, stellt ihr gleichsam von asiatischen und westlichen Einflüssen geprägtes Werk seit Jahrzehnten in bedeutenden Institutionen aus, darunter das Kunstmuseum Basel, das National Art Center, Tokio und das Georg Kolbe Museum, Berlin. Ende 2025 wird die renommierte Albertina in Wien die Künstlerin mit einer großen, retrospektiv angelegten Ausstellung ehren.

Leihgabe Galerie Rüdiger Schöttle, München und der Künstlerin

Neben zahlreichen Zeichnungen und Gemälden, ausgestattet mit einer traumähnlichen Bildsprache und beseelt von einem poetischen Subtext, ist Leiko Ikemura besonders durch ihre Skulpturen aus Bronze, Terrakotta oder Glas bekannt, die sich neben der weiblichen Figur in den letzten Jahren zunehmend mit Tieren und Legenden in Volksmärchen als japanische Entsprechung zur Fabel beschäftigen. Der Hase, ein zartes, scheues Wesen, sensibel und verletzlich, wird in Ikemuras Werk durch den spirituellen Usagi verkörpert, der Fürsorge und Schutz symbolisiert und stets Trost spendet. Er spiegelt dabei auch Übergänge wider, wie etwa von Schöpfung zur Zerstörung, von der Jugend zum Alter und letztlich vom Leben zum Tod. Vor allem aber steht er für die Transformation von Mensch und Tier und wird so zur allegorischen Figur einer neuen, transkulturellen Mythologie.

Tove Mauritzson *1976 (Malerin | Viken, Schweden)

Tove Mauritzson hat in Edinburgh und Stockholm Kunst studiert und fiel unmittelbar danach durch zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland auf, darunter die Galleri Torekov Konsthallen, Blå Hallen, Höganäs, Young Jamieson Fine Art, UK, The Drang Gallery, UK, Höganäs Museum och Konsthall, Krapperups Konsthall, Schweden.

Die Welt der Malerin Tove Mauritzson dreht sich um Erinnerungen an ihre Kindheit in Schweden, um Menschen und Tiere. In der Kunstgeschichte hatten Hunde, Pferde und Tiere aller Art schon immer unterschiedliche Bedeutungen. Hunde standen für Treue und Liebe, Pferde für Kraft und Erhabenheit. Ein Fuchs war listig und ein Gemälde der Beute eines Jägers symbolisierte Glück, den Reichtum der Natur und die Kontrolle des Menschen über sie. In Tove Mauritzsons Arbeiten symbolisieren Tiere die einzig mögliche Verbindung in die Vergangenheit und den einzigen Weg, der in die Zukunft weist. Dennoch sind es keine gewöhnlichen Szenen, denn in Mauritzsons Arbeiten ist die Realität opulent mit Fantasie ausgeschmückt. Was wie eine Naturszene wirkt, ist in Wirklichkeit eine äußerst sorgfältig konstruierte Szenografie.

Obwohl die Motive mit ihren Bezügen zum schwedischen Landleben idyllisch wirken, gibt es irritierende Wendungen, die den Betrachter eher durch traumhafte Momente führen oder skurrile Details beinhalten. Oft wirkt die kindliche Perspektive unbeholfen, ist übertrieben groß oder flach und ohne Tiefe gemalt. Etwa wenn Fische in der Luft zu schweben scheinen, lila Pilze aus Tischplatten wachsen oder die Kaffeekanne mit gelben Blüten überkocht. Auch „After the Reins“ wirkt wie ein Traumszenario, in dem das Pferd endlich von allen menschlichen Utensilien befreit ist. Die surrealistischen, kaleidoskopartigen Panoramen zeigen oft auch Innenräume, in denen Jagdhunde gemütlich zwischen schnabeligen Porzellanfiguren herumstöbern. Doch die Perspektiven sind verzerrt, wenn die bedrohliche Unordnung des Alltagslebens eindringt. Zwischen anmutigen Stilmöbeln und verschnörkelten Kandelabern werden Staubsauger, Teebeutel und verirrte Kindersachen unerbittlich einbezogen. Beinahe halluzinatorisch ist das Geschehen in der Installation „Beat you to it“ am alten Schulhaus -einer Art Kommentar zum Überlebenswillen in der ewigen Nahrungskette. Der Bestand der Bienenpopulationen, die letztlich unser Dasein mit ihren Bestäubungsmechanismen sichern, ist fragil und kann blitzschnell ausgerottet werden. Und hier ist der Hund schon am Werke. Tove Mauritzson wird von der Galleri Duerr in Stockholm vertreten.

Aribert von Ostrowski *1953 (Maler und Objektkünstler | Berlin)

Traditionelle Techniken der Malerei, Druckgrafik und Fotografie verbindet Aribert von Ostrowski mit neuesten, digitalen Verfahren und Medien. Er inszeniert damit von Dialogen und Bezugnahmen geprägte Ausstellungen an unterschiedlichsten Orten, wie etwa dem Corbusierhaus Berlin /C834 (walking the corner with crocus and chronicles), dem Espace Sauvage (∙unemployed∙weather∙), Düsseldorf, der Galerie Christine Mayer (Portrait of an Image), München, der Galerie Bleich-Rossi (The Diamond Is Not A Maximum), Wien, dem Kunstverein München (WIR SUCHEN DIE GUTEN Rosa Blu), dem Projektraum Berlin ( Der Galerist als Pfleger), sowie in regelmäßigen Abständen in der Galerie Christine Mayer in München.

Die Werkserie „stickers“ aus dem Jahre 2024 untersucht die Ästhetik, Mechanismen und Funktionalität digitaler Bildproduktion und -verbreitung. Ausgangspunkt ist eine Funktion von Smartphones, bei der durch Fingerdruck Objekte aus Fotos extrahiert und als digitale Aufkleber weiterverwendet werden können. Ostrowski transformiert dieses digitale Feature indem er die freigestellten Motive auf ein spezielles Stoffmaterial druckt und damit klassische Techniken der Kunstproduktion zitiert. Er hinterfragt, wie sich künstlerische Bilder in einer Welt positionieren können, in der visuelle Inhalte ständig reproduziert und verbreitet werden und eröffnet so einen transhistorischen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Boris Saccone *1991 (Maler | München)

Boris Saccone studierte von 2016 bis 2023 Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Professor Gregor Hildebrandt und war von 2021 bis 2023 dessen Meisterschüler. Seine künstlerische Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Leonhard und Ida Wolf-Gedächtnispreis für bildenden Kunst (2021) sowie dem Künstlerstipendium des Cusanuswerk. 2024 wurde er für die Shortlist des Young Generation Art Prize des Monopol Magazins nominiert. Seine Werke waren in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen, u.a. Baumwollspinnerei, Leipzig, Haus am Lützowplatz, Berlin, Choi&Choi Gallery, Seoul, Eres Stiftung, München und in der Galerie Abri Mars, New York. Boris Saccone wird von der Galerie Jo van de Loo in München vertreten.

Die Gemälde von Boris Saccone sind Hommagen an alte Meister, die mit ornamental verspielten und religiösen Motiven versetzt sind. Die Figuren und Formen erinnern oft an mythische und fabelhafte Narrative. Ein weißer Rabe, der die Sonne verdeckt, wirkt wie ein Zitat an die Pfingsttaube, dem Symboltier für den Heiligen Geist. In der Vogel-Ikone fliegen vier Schwalben beinahe märchenhaft ins Nichts. Und auch der Hase taucht in seinen Arbeiten immer wieder auf – etwa in der Einzelausstellung „Der Hase rannte“ in der Galerie Jo van de Loo in München, von der er auch vertreten wird. Wie auch bei Leiko Ikemura steht der Hase als Symbol für das Leichte, das Weiche und das Schützenswerte. Saccone erschafft so neue Welten, die in ihrer Tonalität und Bildsprache gegen den hoffnungslosen Strom der Zeit vom Garten des Lebens und der Schöpfung erzählen. „Der Hase rannte, die Hütte brannte, doch die Apokalypse bleibt noch aus“ – so schimmert doch immer das Grundprinzip Hoffnung in Saccones Arbeiten durch.

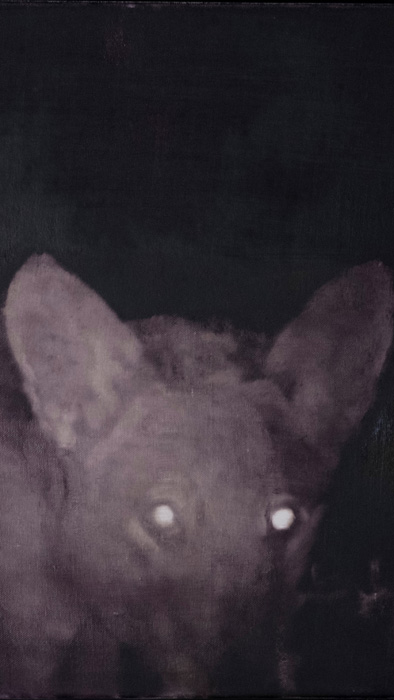

Florian Süssmayr *1963 (Maler | München und Genua, Italien)

Florian Süssmayr war in den 1980er Jahren in der Punk- und Musik-Szene in München aktiv. In den 1990er Jahren arbeitete er als Lichttechniker und Kameramann, bis er sich ab 1997 als Autodidakt vollständig der Malerei widmete. Unmittelbar darauf folgten internationale Einzel- und Gruppenausstelllungen, darunter die Kunsthalle, München, 1st Athens Biennial, Athen, Haus der Kunst, München, Nicholas Robinson Gallery, New York, Museum Ludwig, Budapest, Kunsthalle Darmstadt, Arsenale Institute for Politics of Representation, Venedig, Lenbachhaus, München, Pinakothek der Moderne, München und die Fondation Francès, Clichy, Frankreich.

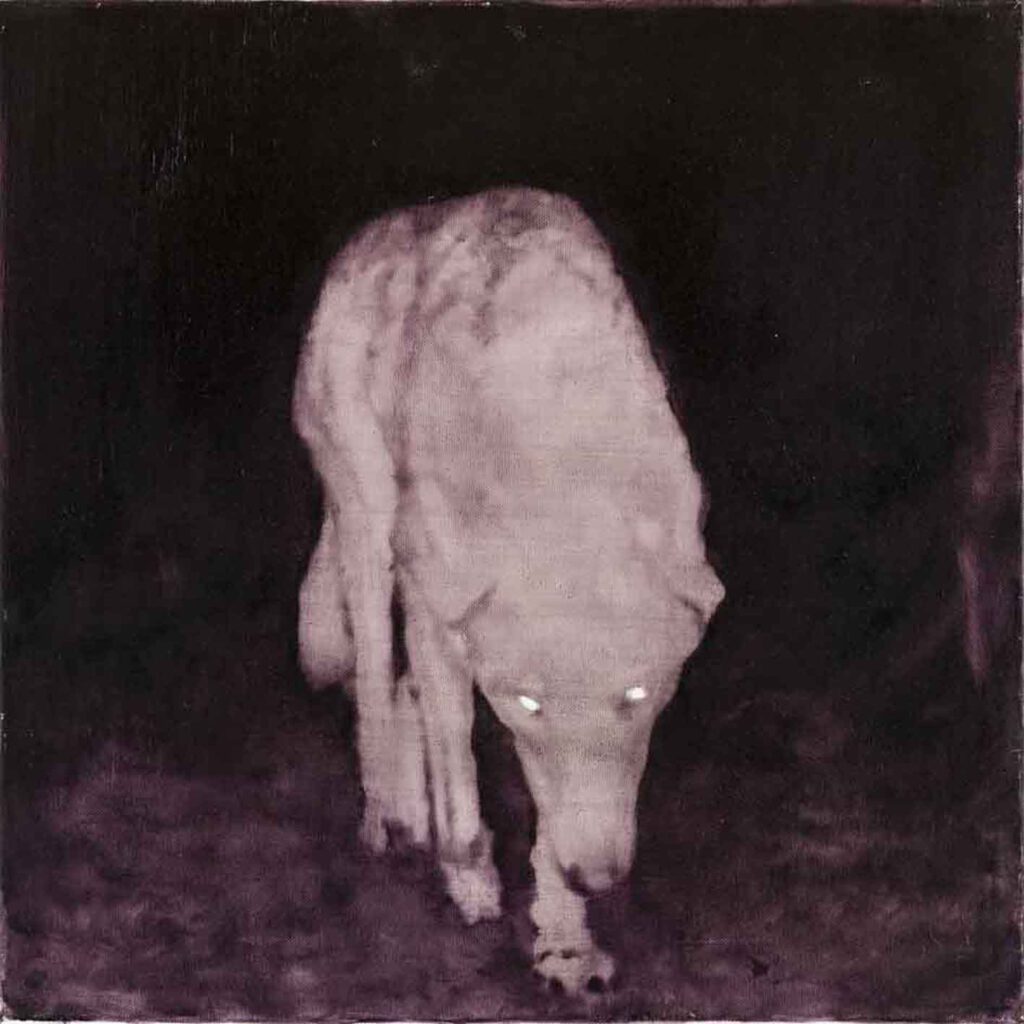

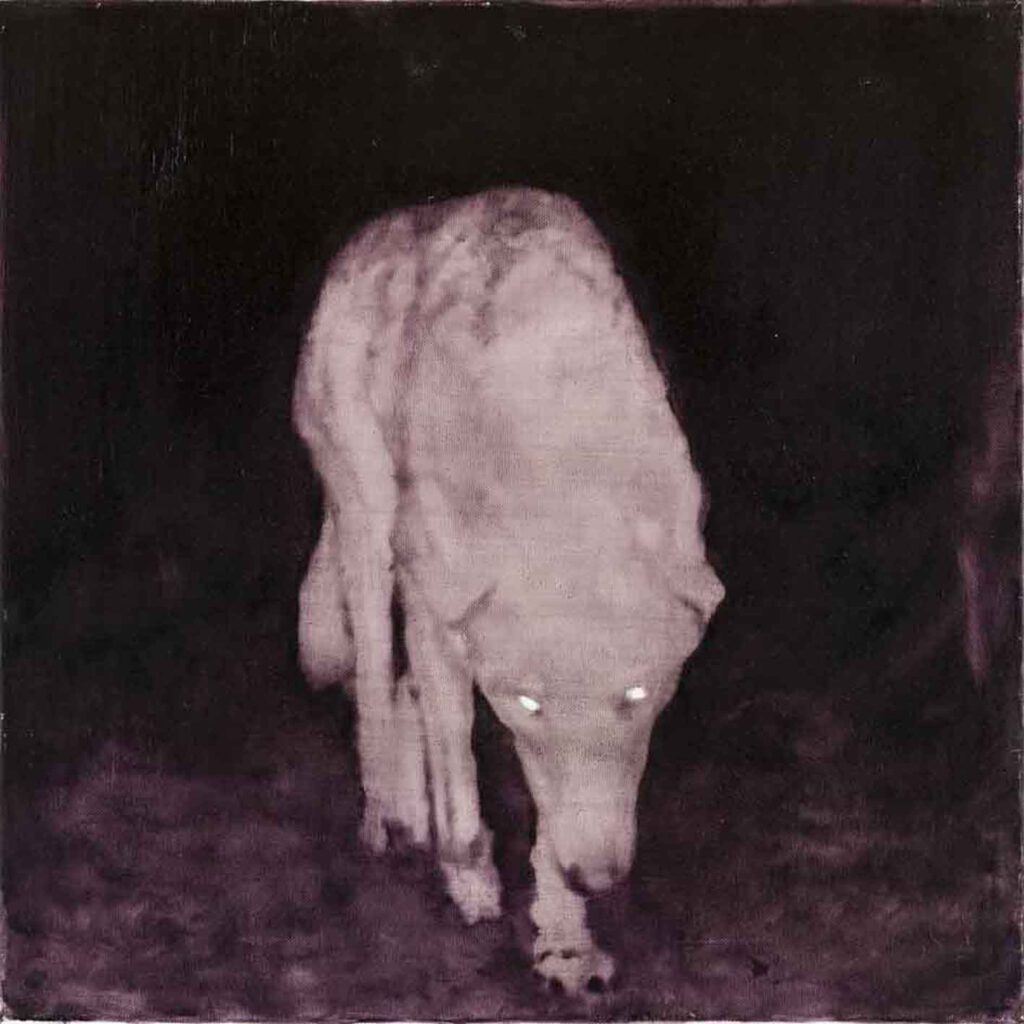

Die Arbeiten von Florian Süssmayr wirken oft luzide und geheimnisvoll, sind figürlich und abstrakt zugleich. Die außergewöhnlich genauen Darstellungen der Szenerien wirken dokumentarisch und ähneln dem Blick eines Fotojournalisten oder dem Bericht eines Augenzeugen. Florian Süssmayrs Werk ist durch eine konsequent reduzierte Farbpalette in Grau- und Sepiatönen und eine filmische Ästhetik geprägt. Es ist ein unverwechselbarer Stil, der heute als ikonisch gilt. Auch die drei Wölfe in Öl auf Leinwand wirken wie Erinnerungsfragmente – kurze Augenblicke, die von einer Wildtierkamera eingefangen scheinen – eingefroren in schwarz und weiß, und trotzdem flüchtig wie Szenen aus einem Traum. Der Wolf als herumstreifendes Wesen – ein archetypisches Symbol für Freiheit und Wildnis, das den Menschen gleichermaßen fasziniert wie beängstigt. So musste der Wolf immer schon herhalten, damit der Mensch eine Grenze ziehen konnte zwischen dem warmen Drinnen der Gesellschaft und einer bedrohlichen, unkontrollierbaren Natur draußen. Das wilde Tier wird damit zu einer Metapher und entfacht die aktuell hitzige Debatte, die die Rückkehr des Wolfes begleitet.

Tamiko Thiel *1957 (Video- und Multimediakünstlerin | München)

Die immersiven und meist interaktiven Arbeiten von Tamiko Thiel sind aktuell im Rennaissancebau des Chiastro del Bramante, Rom und in Esch-sur-Alzette in Luxemburg bis Anfang September zu sehen. In den letzten Jahren fiel die japanisch-amerikanische Künstlerin durch monumentale Ausstellungen auf, wie etwa im Ludwig Museum, Budapest, im MUDAM, Luxemburg und im Museum of Modern Art (MoMA), New York. Viele ihrer Projekte greifen in den öffentlichen Raum ein, wie etwa „#JulietToo“ 2022 am Marienplatz im Herzen von München.

Links: Scan des Drucks mit AR-App auf dem iPad; rechts: AR-Ansicht auf dem iPad-Display.

Mit freundlicher Genehmigung von Yvonne Hohner Contemporary Karlsruhe

Thiel verbindet in ihren Arbeiten digitale Medienkunst mit gesellschaftlich relevanten Themen wie kultureller Identität, Ökologie und sozialer Gerechtigkeit. In „Plastocene Dreams“ thematisiert sie die Verschmutzung der Ozeane durch Plastikmüll und stellt eine poetische Vision einer Zukunft dar, in der Plastikabfälle zu neuen, lebendigen Ökosystemen werden.

Die Drucke dieser Werkserie lassen sich mit Hilfe einer App mit einem Tablet oder Smartphone scannen, woraufhin sich die 2D-Bilder in 3D-Animationen verwandeln. Digitale Korallenriffe aus Plastikabfällen wachsen aus der Wand, umschwärmt von bunten Fischen und begleitet von Unterwassergeräuschen. Eine wandgroße Variation, „Plastocene Reef“, ist in der Eingangstür des ehemaligen Schulhauses im Ortskern von Ranfels installiert und lässt sich rund um die Uhr während der gesamten Ausstellungsdauer von BESTIA ET ANIMA zum Leben erwecken.

In dieser Interaktion von Realität und Fiktion, vor allem aber in der homogenen Fusion von Technik und sozioökologischen Themen, die stets auch auf die Kunstgeschichte verweisen, liegt die tiefe Poesie der Arbeiten Tamiko Thiels.

Alexandra Vogt *1970 (Malerin und Multimediakünstlerin | Füssen und Monsanto, Portugal)

Alexandra Vogt studierte an der Akademie der Bildenden Künste, München, am Goldsmith College in London, in der Glasgow School of Art und an der Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Nach Museums- und Galerieprojekten im In- und Ausland, u.a. im Stadtmuseum Memmingen, Kunsthaus Bregenz, Galerie Ars Futura, Zürich, Galerie Cokkie Snoei, Rotterdam nahm sie mit ihren „Lost Lightboxes“ bereits 2022 an der Ausstellung „Traum und Albtraum“ auf Burg Ranfels teil.

Leuchtschrank, 182 x 119 x 47 cm

In dem Figurenarsenal von Alexandra Vogt spielen mythisch anmutende Pferde und junge Mädchen die Hauptrolle – allesamt Verlorene, Vergessene oder Verletzte. In ihren Fotos und Filmen stellt Alexandra Vogt die mit den Tieren ausgelebten Emotionen eben nicht nur als etwas Beglückendes und Befreiendes, sondern zugleich auch als etwas zutiefst Verunsicherndes dar. Latente Konflikte, Rituale und Verwicklungen des weiblichen Erwachsenwerdens stehen im Mittelpunkt. Sowohl Tier als auch Mensch vermitteln in ihren Bildern exzessive Körperlichkeit. Dieser Exzess drückt sich durch ein Übermaß an Kraft und Vitalität aus und gleichzeitig wird die unversehrte Welt der Pferderomantik durch Brüche immer wieder in Frage gestellt. Für ihre Werkgruppen, die vom Figürlichen bestimmt sind, bedient sich Alexandra Vogt der Malerei, der Fotografie, des Films und eines erweiterten Installationsbegriffs. Charakteristisch ist die Mischung aus Inszenierung und Dokumentation, die Lust am Absurden, das Bekleiden der Wesen, die sich zwischen Traum und Albtraum bewegen. Es geht um Identitätsfindung und um Positionierung, um Spiegelung, um Archetypisches, um Alter Egos und um das Umcodieren klischeehafter Festschreibungen.

Maximilian Prüfer im Bestand der Sammlung

Maximilian Prüfer ist ein deutscher Konzeptkünstler. Er entwickelt aufwändige Verfahren, in denen er die Spuren von Insekten auf Papier überträgt und so zeigt, wie sie sich in bestimmten Strukturen bewegen.

NEWS – November 2022 – Benefizauktion der Pinakothek der Moderne – Maximilian Prüfers „Snailpicture 15-05-22“ löst eine Bieterschlacht aus.

Prüfer studiert für seine Spurenbilder Phänomene aus der Natur sowie Verhaltensweisen von Tieren, meist Insekten. Durch eine gezielte Manipulation der Umgebung oder der Tiere selbst veranschaulicht er ureigene Grundbedürfnisse und Verhaltensweisen, die alle Lebewesen aufzeigen. Die Reaktion der Tiere, beziehungsweise deren Spurenbilder, stehen dabei oft metaphorisch für das Verhalten von Menschen im Bezug zur Gesellschaft.

Mittels einer von ihm entwickelten Technik, der „Naturantypie“, lässt Prüfer feinste Spuren aus der Natur sichtbar werden, beispielsweise Spuren von Schnecken oder Ameisen, Flügelschläge von Nachtfaltern oder den Aufprall von Regentropfen.

So werden beispielsweise Schnecken zum Sinnbild einer Massenbewegung, die sich nur aus dem Prinzip des Energiebedarfs ergibt. Ohne jegliche Kommunikation der Tiere untereinander bewegen sie sich, durch eine gezielte Veränderung des Untergrunds, in die gleiche Richtung, und nehmen kollektiv den Weg des geringsten Widerstands.

Neben der Technik der Naturantypie entwickelte Maximilian Prüfer ebenfalls die Technik des „Schmetterlingsdrucks“ – ein Verfahren, das die Übertragung der Pigmentschuppen von Schmetterlingen auf Papier ermöglicht. Die Schmetterlinge werden dabei von einem Objet trouvé zu einem naturalistischem Abdruck, der sowohl die Frage nach der Urheberschaft der Arbeit stellt, als auch den evolutionären Prozess illustriert, in dem er das „Bild“ mit seinen Ursprüngen von Entwicklungsprozessen und Umwelteinflüssen darstellt.

Maximilian Prüfer stellt bei Sotheby’s in München aus:

Gefördert von: